Noir, blanc, marron : que disent les habits des moines ?

De nos jours, la couleur des vêtements des moines est bien définie : noire pour les Bénédictins, blanche pour les Cisterciens, grise pour les Franciscains…

Retour sur l’origine de ces couleurs et sur leur signification symbolique.

Dans la règle de saint Benoît, aucune indication n’est faite sur la couleur des habits monastiques. Les moines doivent porter des vêtements simples et peu coûteux (1). Malgré cela, certaines couleurs sont adoptées et deviennent progressivement des symboles de distinction :

Le noir : dès la fin du VIIIe siècle, le noir devient la couleur par excellence de l’habit monastique. Cette couleur, adoptée par les bénédictins, devient ainsi celle des moines clunisiens. Sous l’influence des Pères de l’Église puis sous la plume de l’abbé de Cluny Pierre le Vénérable, elle est définie comme un symbole d’« humilité, de pénitence et de deuil » (2).

Le blanc : en 1098, la fondation de Cîteaux par Robert de Molesme marque une rupture avec le monachisme bénédictin, notamment clunisien. Bien qu’aucune prescription ne fixe la couleur de leur coule, les moines choisissent de porter un vêtement non teint dont la couleur blanchâtre symboliserait la « pureté » et l’ « innocence » de leur communauté (3).

Dans la querelle opposant les moines noirs (les Clunisiens) aux moines blancs (les Cisterciens), le choix de la couleur de la coule cistercienne fait l’objet de vives critiques de la part de Pierre le Vénérable qui dénonce l’orgueil et le désir de se démarquer exprimés par cette nouvelle communauté.

Le brun - le gris : fondé par François d’Assise en 1209, l’ordre Franciscain se distingue par une volonté de retour à la pauvreté. Le choix d’une coule non teinte, pouvant varier du marron au gris, témoigne d’une volonté de distinction avec le noir bénédictin et le blanc cistercien.

Le noir et blanc : vêtu d’une tunique blanche surmontée d’un manteau noir, l’ordre des Dominicains, fondé à l’initiative de Dominique d’Osma en 1215, a pour objet la prédication et la lutte contre l’hérésie.

La couleur, un outil symbolique… (5)

Habituellement vêtus de blanc, les moines de Cîteaux apparaissent dans les enluminures des manuscrits avec des coules aux diverses couleurs : marrons, grises ou encore bleues. Comment expliquer ce décalage ? Simple méprise des moines ou façon délibérée de se montrer autrement ?

Une étude détaillée de ce corpus d’images a permis de constater que les couleurs choisies par les enlumineurs sont loin d’être arbitraires : elles s’adaptent à l’activité exercée par le moine sur l’image ! Ainsi, dans le même manuscrit, les moines vêtus de blanc sont en prière, ceux en marron travaillent et ceux en gris ou marron foncé pourraient être en deuil.

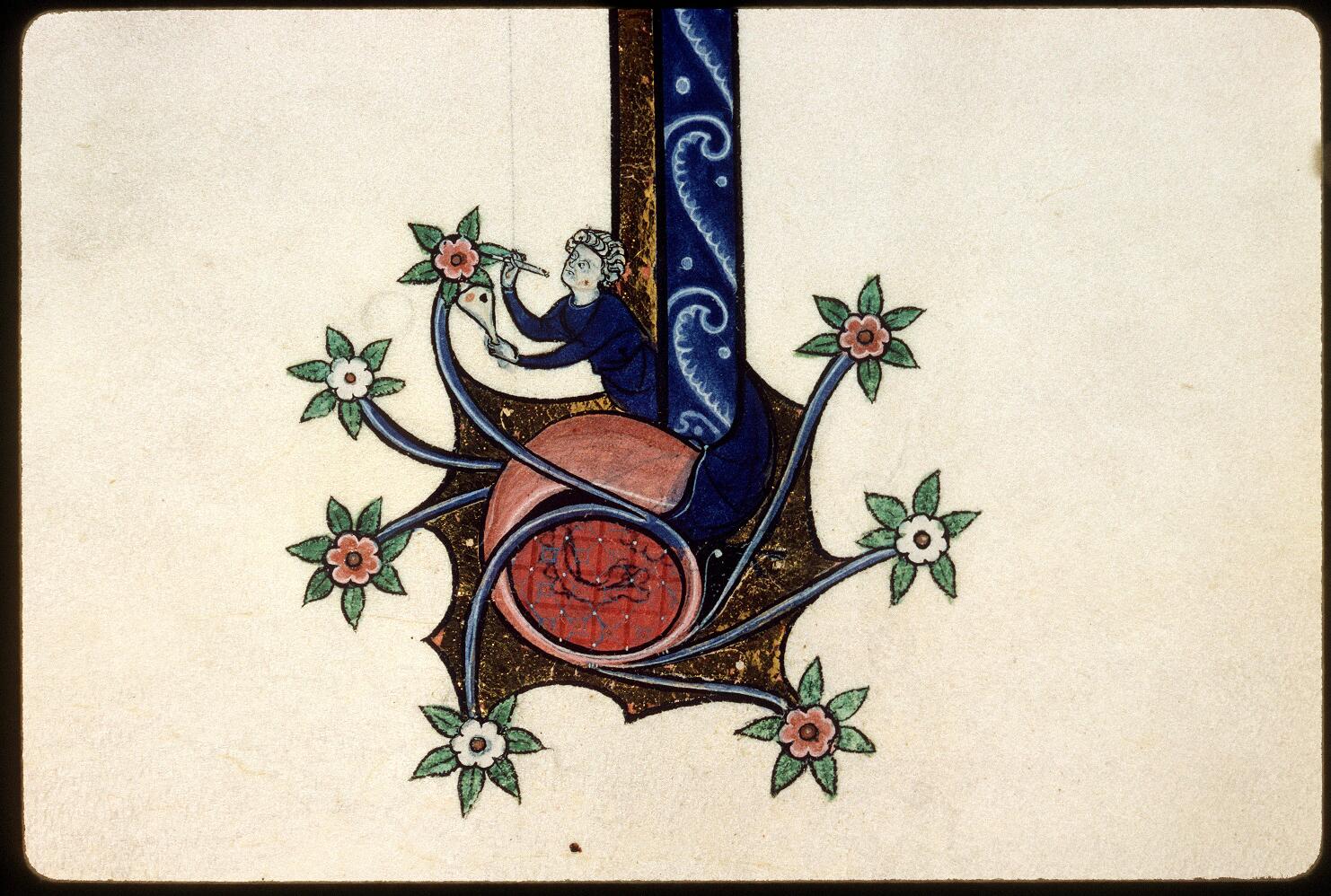

Dans une autre miniature, réalisée à Arras cette fois-ci, l’abbé de Cîteaux Étienne Harding n’est lui aussi pas vêtu de blanc… mais de bleu. À ses côtés, l’abbé bénédictin du monastère de Saint Vaast et l’enlumineur Oisbertus sont représentés vêtus d’une coule beige. L’enlumineur semble ici avoir voulu distinguer l’abbé cistercien des autres personnages et peut-être le rapprocher de la Vierge, elle aussi vêtue de bleu ?

Les images médiévales ne sont pas destinées à être des fidèles représentations de la réalité…

Elles font l’objet de constructions originales dans lesquelles les couleurs et les formes sont utilisées pour témoigner d’une intention bien précise, pour exprimer « un message qui va au delà de la perception physique » (6).

Laura Attardo

Chargée de mission scientifique - Clunypedia

Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Doctorante à l'Université Paul-Valéry de Montpellier

Les moines de Cluny et l’image : un discours ecclésiologique à travers les manuscrits enluminés clunisiens (Xe-XIIIe siècle)

clunypedia@sitesclunisiens.org

Notes

(1) « Quant à la couleur ou à l'épaisseur de tous ces effets [les pièces du vêtement], les moines […] les prendront tels qu'on peut les trouver dans la province où ils demeurent. ». Règle Bénédictine, LV, 7 ; éd. in La règle de Saint Benoît, trad. DE VOGÜÉ A., Paris, 1972, vol. 2 p. 618-621.

(2) Pierre le Vénérable, Lettre Ad Bernardum, lettre n° 111, p. 289 (dans CONSTABLE, The Letters …, vol. 1).

(3) Cinquième statut de l’ordre de Cîteaux : « Un vêtement simple et pauvre, sans fourrures, chemises ni étoffes fines, tel que la Règle le prescrit en définitive. » Origini cisterciensi : documenti, éd. STERCAL C. et FIORONI M., Milan, 2004, p. 170-171.

Réponse de Bernard de Bernard de Clairvaux sur le choix du vêtement blanc, n° 28, p. 57 (dans CONSTABLE, The Letters…, vol. 1).

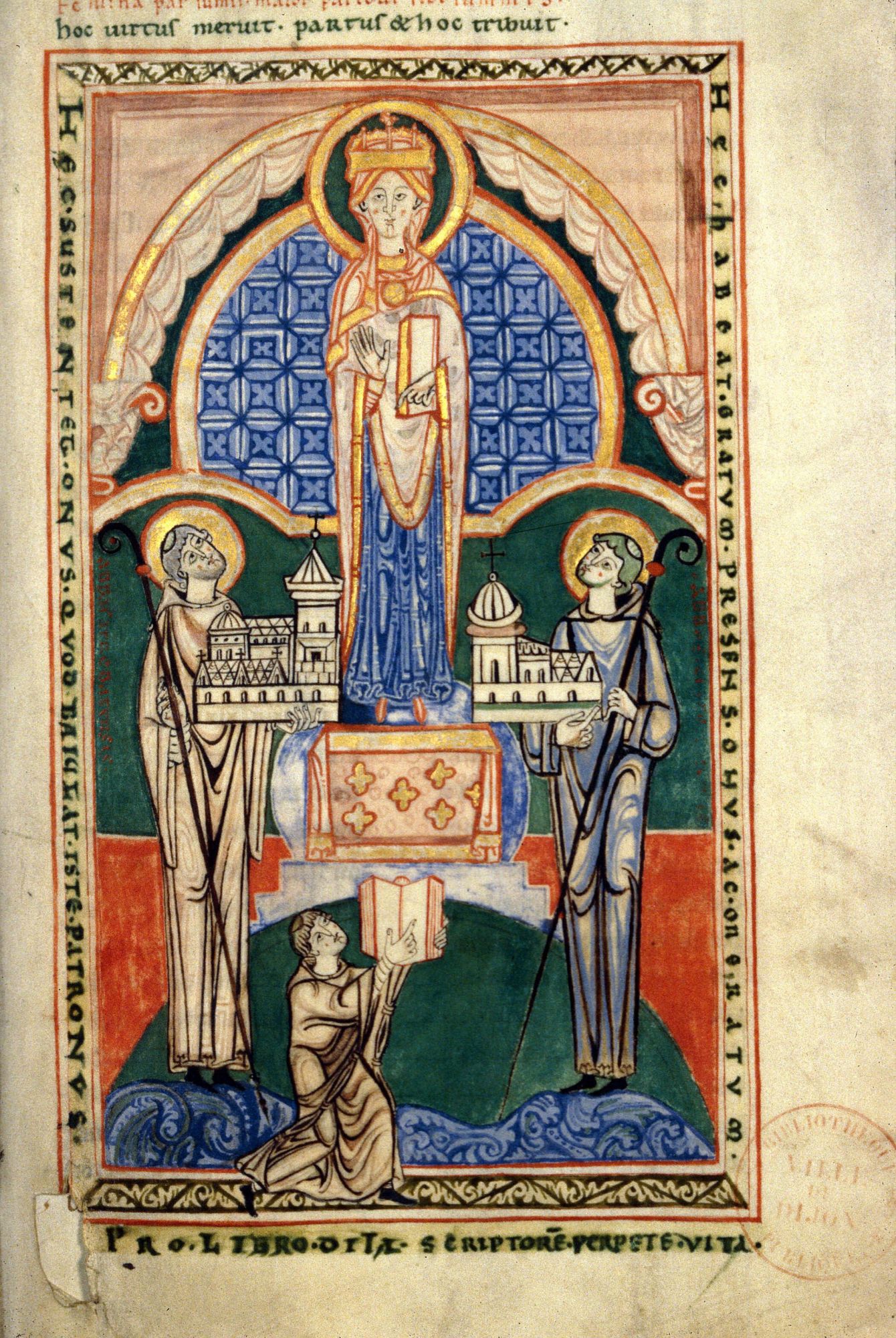

(4) PASTOUREAUL M., « Du bleu et du noir… », p. 16-17.

(5) Cette partie de la notice reprend les conclusions d’A. Trivellone dans une étude dédiée aux moines de Cîteaux (« Culture des saints… », p. 220-226).

(6) A. TRIVELLONE, « Culture des saints… », p. 224.

Illustrations

Fig. 1 : de gauche à droite : Pierre le Vénérable. Paris, BnF, Latin 17716, f. 25r, début du XIIIe siècle ; Bernard de Clairvaux. Châteauroux, BM, ms. 02 (B. 252), f. 304, début du XIVe siècle.

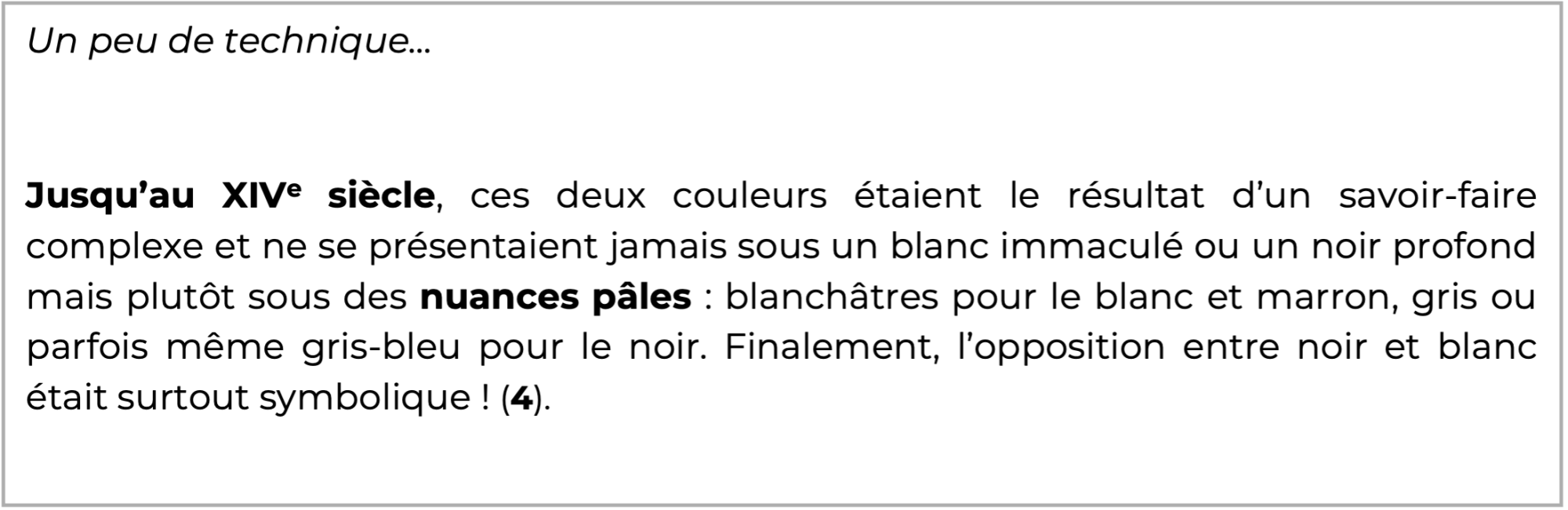

Fig. 2 : Enlumineur. Reims, Bibliothèque Carnegie, ms. 40 (A. 6), f. 083, début du XIVe siècle.

Fig. 3 : Dijon, BM, ms. 170, de gauche à droite : f. 6v : Moine blanc en prière aux pieds d’un ange ; f. 59 : Moines au travail coupant du bois ; f. 20 : Initiale « M » formée par deux moines

Fig. 4 : Scène de dédicace. Dijon, BM, ms. 130, f. 104, milieu du XIIe siècle.

Bibliographie indicative

Sources

*Origini cisterciensi : documenti, éd. STERCAL C. et FIORONI M., Milan, 2004, p. 170-171.

Règle Bénédictine, LV, 7 ; éd. in La règle de saint Benoît, trad. DE VOGÜÉ A., Paris, 1972, vol. 2, p. 618-621.

CONSTABLE G. (éd.), The Letters of Peter the Venerable, Cambridge, 1967, vol. 2, p. 52-101.

Travaux

DE VALOUS G., Le monachisme clunisien des origines au XVe siècle, 2 vol., Paris, 1970, vol. 1, p. 229-249.

HALLINGER C., Gorze-Kluny, Studien zu den monastischen Lebensformen und Gegensatzen im Hochmittelalter, Rome, 1951, p. 661-734.

PASTOUREAU M., « Les cisterciens et la couleur au XIIe siècle», in GIRAULT P.-G et AROTEAUX V. M, Ordre cistercien et le Berry, Actes du colloque organisé à Bourges (mai 1998), Bourges, 1998, p. 21-30.

PASTOUREAU M., « Du bleu et du noir : éthiques et pratiques de la couleur à la fin du Moyen Âge », in Médiévales, 14 (1988), La culture sur le marché, sous la direction de Yvonne Cazal . pp. 9-21.

TRIVELLONE A., « Culture des saints et construction identitaire à Cîteaux : les images de Jérôme dans les manuscrits réalisés sous l’abbatiat d’Étienne Harding », in ISAÏA M.-C. et GRANIER T. (éd.), Normes et hagiographie dans l’Occident (VIe-XVIIe siècle), Turnhout, 2014, p. 220 226.