Les abbés fondateurs : Bernon et Odon

Abbés fondateurs, Bernon et Odon demeurent encore aujourd’hui dans l’ombre de leurs illustres successeurs. Pourtant, ils ont tout autant façonné l’histoire de Cluny, destinée à devenir l’un des centres de la Chrétienté.

1. Bernon (910-925)

On ne sait que peu de choses sur Bernon, premier abbé de Cluny. Né dans une famille influente de Bourgogne, il se convertit à la vie monastique et entreprend la fondation, sur ses propres terres, du monastère de Gigny.

Proche de l’aristocratie locale, il se voit rapidement confier la charge de l’important monastère de Baume en 888 par le roi de Bourgogne Rodolphe Ier.

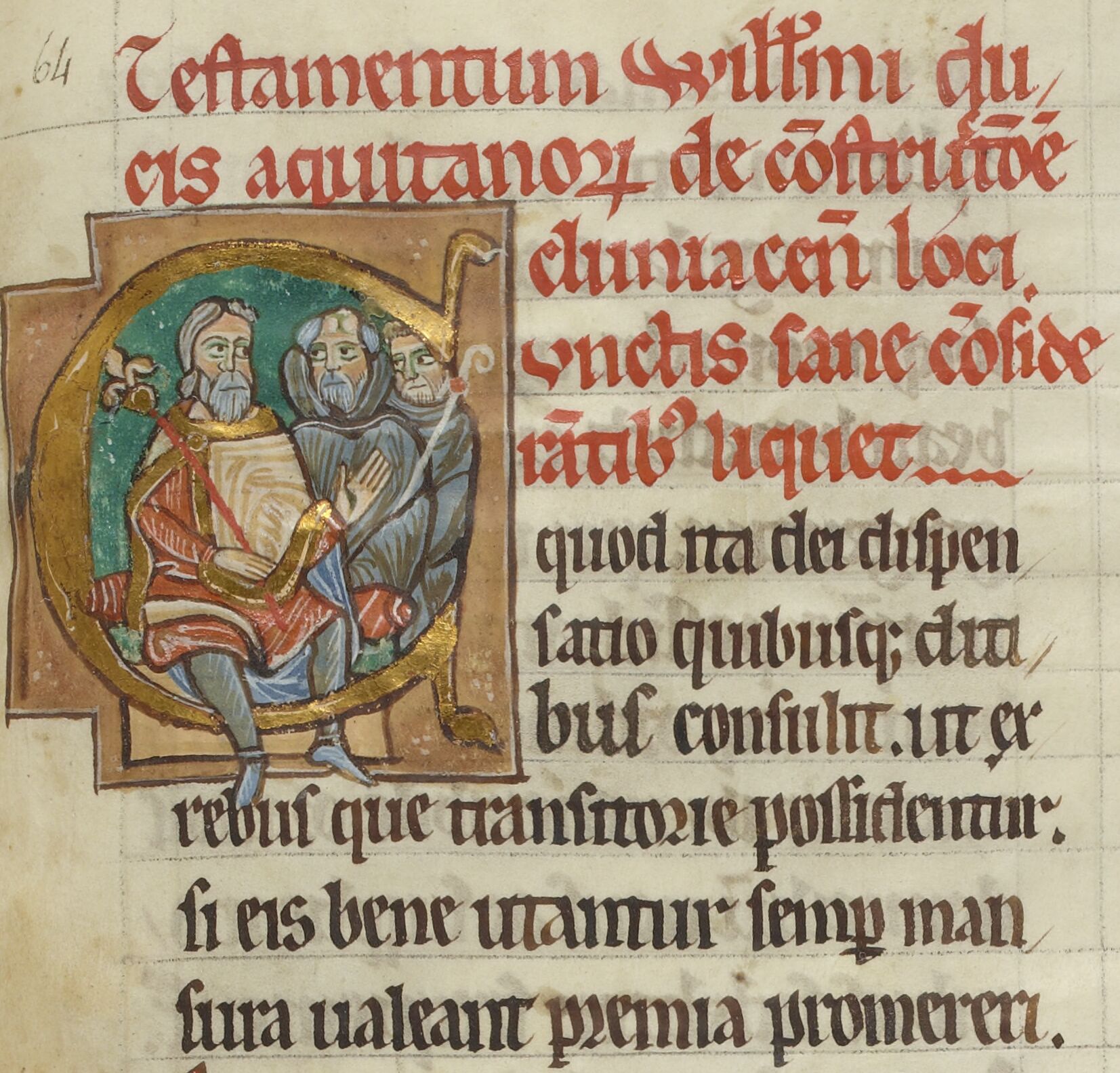

En 910, c’est le duc d’Aquitaine et comte de Mâcon Guillaume le Pieux qui, par son testament, lui fait don d’une villa, pour y implanter un établissement fidèle à la règle de saint Benoît : Cluny. Mais, à la tête de plusieurs monastères, Bernon oriente ses priorités vers Gigny, au détriment de Cluny dont il semble confier la direction à son fidèle disciple Odon dès 924 avant de le désigner comme successeur en 926.

2. Odon (927-942)

- Odon, le premier père de l’ordre clunisien, lui qui a - jeté les premiers fondements de Cluny

Pierre le Vénérable (2)

Né vers 879, dans une famille issue de l’aristocratie, Odon est destiné dès son jeune âge à la vie religieuse : chanoine de Tours à 19 ans, puis moine dans l’un des monastères gérés par Bernon vers ses 30 ans (908-910), il entre enfin à Cluny où il devient abbé en 927. Investi dans le développement de son établissement et soucieux de garantir les privilèges de celui-ci, Odon serait intervenu dans la rédaction de l’acte de fondation du monastère à la fin duquel il aurait signé Odo levita (3).

L’abbatiat d’Odon marque un tournant majeur dans l’histoire de Cluny.

-

D’une part, il obtient deux privilèges des papes Jean XIX (927) et Jean XI (931) qui confirment la liberté et l’immunité du monastère. Devenu un lieu sacré, Cluny est placé sous la seule autorité de son abbé, sous la protection de la papauté et hors d’atteinte de toute juridiction extérieure. Ces privilèges permettent aussi à l’abbé de Cluny de réformer d’autres monastères à la règle de saint Benoit, si bien qu’il se retrouve rapidement à la tête de 14 établissements !

-

D’autre part, en tant que réformateur actif, Odon ne cesse de multiplier les déplacements et de tisser des liens étroits avec de nombreuses familles aristocratiques, élargissant ainsi le cercle des bienfaiteurs du monastère. Évêques, reines et roi, deviennent des proches de l’abbé.

-

Enfin, homme de pensée et brillant intellectuel, le deuxième abbé de Cluny est également l’auteur de plusieurs œuvres, telles que les Collationes ou La Vie de Géraud d’Aurillac. À travers celles-ci, il souligne le rôle fondamental du moine comme instructeur dans la société de son temps.

La vie de saint Géraud d'Aurillac

Laura Attardo

Chargée de mission scientifique - Clunypedia

Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Doctorante à l'Université Paul-Valéry de Montpellier

Les moines de Cluny et l’image : un discours ecclésiologique à travers les manuscrits enluminés clunisiens (Xe-XIIIe siècle)

clunypedia@sitesclunisiens.org

Notes

(1) : JEAN DE SALERNE, Vita Odonis, Patrologia Latina 133,ch. II, 23, col. 73 B-C.

(2) : PIERRE LE VENERABLE, Epistolae, éd. CONSTABLE G., The Letters of Peter the Venerable, 2 vol., Cambridge, 1967, lettre n° 161, vol. 1, p. 390-391 (traduction française : IOGNA-PRAT D., « La geste des origines…», p. 194).

(3) : Charte de fondation du monastère : Paris, BnF, Collection Bourgogne, 76, n° 5 (gallica.bnf.fr/12148/btv1b10034065p/f13.item). La charte est éditée dans BERNARD A., BRUEL A., Recueil des chartes de l’abbaye de Cluny, vol 1, Paris, 1876-1903, n° 5.

Illustrations

Fig. 1 : Guillaume d’Aquitaine et l’abbé Bernon : fondation de Cluny. Paris, BnF, Latin 17716, f. 85r.

Fig. 2 : Odon de Cluny, La Vie de saint Géraud comte d’Aurillac, COMPAING M. (trad.), Aurillac, 1715. © Paris, BnF. Ouvrage en ligne : gallica.bnf.fr/12148/bpt6k1040185q/f7.item Ajouter : Pour une édition plus récente et critique du texte : BULTOT VERLEYSEN A. -M., Odon de Cluny, Vita sancti Geraldi Auriliacensis. Édition critique, traduction française, introduction et commentaires, Bruxelles, 2009.

Bibliographie indicative

IOGNA-PRAT D. « La geste des origines dans l’historiographie clunisienne des XIe et XIIe siècles » in ID., Études clunisiennes, Paris, 2002, p. 161 200 [en ligne].

ROSE I., Construire une société seigneuriale : Itinéraire et ecclésiologie de l’abbé Odon de Cluny (fin du IXe-milieu du Xe siècle). Turnhout, 2008 ; Pour Bernon, voir plus particulièrement le pages 122 à 126.

ROSE I., « Odon de Cluny (vers 879-942). Itinéraire et ecclésiologie d’un abbé réformateur, entre aristocratie carolingienne et monde féodal », in BUCEMA, 10 (2006), en ligne : journals.openedition.org/cem/427.

ROSE I., « Les réformes monastiques », in BERTRAND P., DUMEZIL B., HELARY X [et alii] (éd.), Pouvoirs, Église et société dans les royaumes de France, de Bourgogne et Germanie au Xe et XIe siècles (888 – vers 1110), Paris, 2008, p. 135-160, pour notre propos : p. 142-143.