Hugues de Semur (1049-1109) : le grand abbé

« Roi de son ordre, archange des moines, prince de l’Église […] Hugues de Semur porte Cluny au faîte de la grandeur » écrivait Marcel Pacaut (1).

En effet, de 1049 à 1109, le sixième abbé du monastère fait rayonner l’Ecclesia cluniacensis à travers l’Europe et renforce sa place au cœur de la société chrétienne.

Un destin exceptionnel

C’est en 1024, entre les murs de la demeure familiale, le château de Semur-en-Brionnais, qu’Hugues voit le jour au sein d’une fratrie de huit frères et sœurs. Héritier d’une illustre lignée de la région, il est le fils de Dalmace Ier de Semur et d’Aremberge de Bourgogne.

Selon la tradition hagiographique (2), sa naissance s’inscrit au cœur d’un miracle : avant sa venue au monde, il serait apparu sous la forme d’un petit enfant dans le calice du prêtre célébrant l’Eucharistie. Tel un présage divin, cet épisode annonce la vocation et le destin exceptionnel de ce grand abbé… (3).

À l’encontre de la volonté de son père qui le destinait à une carrière militaire, le jeune Hugues rejoint la vie religieuse, probablement avec le soutien de son grand oncle, le comte-évêque Hugues d’Auxerre.

Dès l’âge de 15 ans, il devient moine au monastère de Cluny au sein duquel il gravit les échelons rapidement : à seulement 24 ans, il est nommé grand prieur par Odilon puis accède, un an plus tard en 1049, à la charge d’abbé (4).

Artisan de l’âge d’or de Cluny

À l’image de son prédécesseur, Hugues entretient des relations étroites avec les grands de son temps : papes, rois de France et d’Angleterre, empereurs germaniques, souverains hispaniques.

Par leurs donations, ils assurent le salut de leur âme et contribuent ainsi au rayonnement de Cluny « aux quatre coins de l’Europe » (5).

Dès la fin du XIe siècle, on observe une multiplication des prieurés :

- En péninsule Ibérique : Saint-Zoilo de Carrión de los Condes (1076) ; Sainte-Marie de Nájera (1079) ;

- En Angleterre : Lewes (1077) ; Wenlock (1080) ; Castle Acre (1087-1089) ;

- En Lombardie : Saint-Benoît de Polirone (1077) ; Saint-Jean-Baptiste de Vertemate (1084) ;

- Dans l’Empire germanique (avec une implantation plus difficile) : Saint-Ulrich (1087) ; Saint-Alban (1109).

Mais aussi vers le nord du royaume : de Saint-Martin-des-Champs (1079) à Saint-Leu d’Esserent (1081) ainsi que sur tout le territoire avec 104 nouveaux établissements intégrés.

À l’issu de l’abbatiat d’Hugues, l’ampleur de l’Église clunisienne est telle qu’elle est décrite comme un corps dont Cluny serait la tête et les dépendances les membres…

Le nouveau centre de la Chrétienté

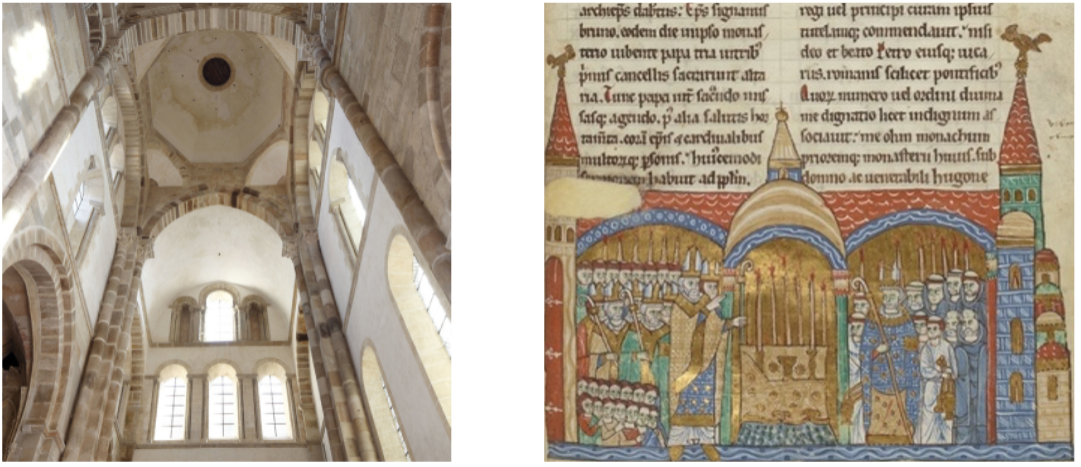

À partir de 1088, l’abbé initie la construction de la plus grande église de la Chrétienté (jusqu’au XVIe siècle !), la Maior Ecclesia (Cluny III) consacrée par le pape clunisien Urbain II en 1095.

En réunissant de nombreuses reliques de saints et de martyrs, notamment celles de la croix, des apôtres Pierre et Paul et de la Vierge, l’abbaye forme une véritable « petite Rome » (7).

Protégée par la papauté, son privilège d’exemption fait d’elle un exemple de liberté dans le contexte de la réforme grégorienne, période où l’Église affirme son pouvoir face aux empereurs (8).

La mise en scène de la gloire de Cluny

Les années 1049 à 1109 incarnent l’apogée du scriptorium : de somptueux manuscrits ornés de pourpre, d’or et d’argent y sont notamment produits.

L’abbé veille aussi à la construction de l’identité clunisienne en mettant en lumière le caractère exceptionnel de l’abbaye et de ses abbés :

-

En 1063, il fait canoniser son prédécesseur Odilon et demande à faire réécrire et abréger sa Vita (9).

-

Au début du XIIe siècle, il fait dresser un catalogue de la bibliothèque composé de plus de 500 ouvrages classés en fonction des préférences littéraires de ses prédécesseurs.

Deux coutumiers sont également rédigés dans les années 1080 par les moines clunisiens Bernard et Ulrich, foisonnant de détails sur la vie quotidienne de la communauté.

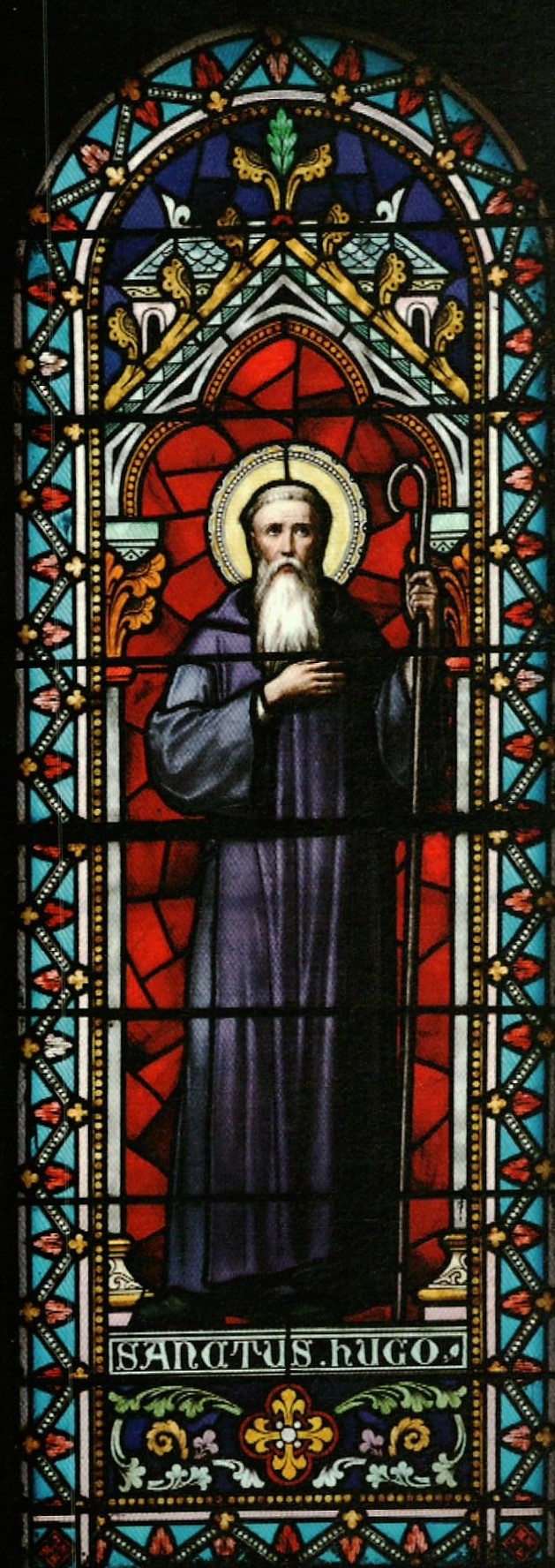

Contrairement à ses prédécesseurs, le 6ème grand abbé de Cluny s’éteint au monastère en 1109 où il est inhumé derrière le maître-autel de la Maior Ecclesia (10).

À la demande de son successeur Pons de Melgueil, il est canonisé par le pape Calixte II en 1120.

Laura Attardo

Chargée de mission scientifique - Clunypedia

Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Doctorante à l'Université Paul-Valéry de Montpellier

Les moines de Cluny et l’image : un discours ecclésiologique à travers les manuscrits enluminés clunisiens (Xe-XIIIe siècle)

clunypedia@sitesclunisiens.org

Notes

(1) Citation de PACAUT M., L’ordre de Cluny, p. 169-170.

(2) Hagiographie : genre littéraire regroupant un « ensemble de récits consacrés à la vie, aux actions [et aux miracles] d’un ou de plusieurs saints » (Dict. de l’Académie française).

(3) Annonce de la naissance d’Hugues à un prêtre lors de la messe, sources : Gilon, Vita sancti Hugonis, éd. COWDREY. H.E.J., Two Studies in Cluniac History, 1049-1126, Rome, 1979, p. 45 109, I, 2, p. 49 ; Hildebert de Lavardin, PL 159, col. 860B.

(4) Les années de sa jeunesse et de sa formation sont floues : il est possible que le jeune Hugues ait été formé à Auxerre avant son entrée à Cluny en tant que novice en 1038 (cf., KOHNLE A., Abt Hugo von Cluny 1049-1109, p. 25, n. 31).

(5) Expression empruntée à IOGNA-PRAT D. et ROSÉ I., « Cluny, 909/910-1109 », in STRAFORD N. (dir.), Cluny, onze siècles de rayonnement…, p. 26. La liste des sites clunisiens mentionnés est non exhaustive.

(6) « Vous êtes la lumière du monde », citation inspirée de l’Évangile selon Matthieu (ch. 5, v.14) : Urbain II, Bullarium sacri ordinis cluniacensis, p. 30.

(7) IOGNA-PRAT D., Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l’hérésie, au judaïsme et à l’islam (1000-1150), Paris, 1998.

(8) Rappelons-le, dès sa fondation Cluny est sous la protection de la papauté et exemptée de toute juridiction extérieure : aucun évêque, roi ni empereur n’a de pouvoir d’influence sur celle-ci. À partir de 1024, ce privilège s’étend à l’Église clunisienne tout entière. La réforme grégorienne, initiée par le pape Grégoire VII, a pour objectif principal de libérer l’Église du pouvoir temporel afin de la placer sous la peine autorité de la papauté.

(9) Pierre Damien, Vita sancti Odilonis, éd. PL. 144, col. 925-944.

(10) Pour rappel : Odon s'éteint à Tours, Mayeul et Odilon à Souvigny.

Illustrations

Fig. 1 : Château de Semur-en-Brionnais. © CCA.

Fig. 2 : San Zoilo de Carrión de los Condes (gauche). © CCA ; Prieuré de Wenlock (droite). © Speedbird2064 CC BY-SA 3.0.

Fig. 3 : Croisillon du grand transept sud de l’abbatiale de Cluny III (gauche). © Centre des monuments nationaux - David Bordes ; Consécration de Cluny III par le pape Urbain II (droite). Paris, BnF, Latin 17716, f. 91r.

Fig. 4 : Page ornée d’or et de pourpre. Parme, Biblioteca Palatina, Ildefonse de Parme, f. 9r (gauche). © L. Attardo ; Dormition de la Vierge Marie. Détails. Paris, BnF, NAL 2246, f. 122v.

Fig. 5 : L’abbé Hugues de Semur. Église Semur-en-Brionnais, Vitrail droit du chœur, XIXe siècle. © CCA.

Bibliographie indicative

IOGNA-PRAT D. et ROSÉ I., « Cluny, 909/910-1109 », in STRAFORD N. (dir.), Cluny, onze siècles de rayonnement, Paris, p. 22-31.

KOHNLE A., Abt Hugo von Cluny 1049-1109, Sigmaringen, 1993.

PACAUT M., L’ordre de Cluny au Moyen Âge (909-1779), Paris, 1986, p. 143-185.

RACINET P., « L’expansion de Cluny sous Hugues Ier de Semur », in Le gouvernement d'Hugues de Semur à Cluny. Actes du Colloque scientifique international (Cluny, septembre 1988), Cluny, 1990, p. 93-131.

VON BÜREN V., « Le grand catalogue de la bibliothèque de Cluny », in Le gouvernement d'Hugues de Semur à Cluny. Actes du Colloque scientifique international (Cluny, septembre 1988), Cluny, 1990, p. 245-263.