Cluny, un bourg à l’image de son prestigieux monastère

À partir du Xe siècle, une petite agglomération dans laquelle s’organise la vie laïque se développe autour de l’enceinte du monastère : c’est le bourg. Placé sous la seule juridiction de l’abbé de Cluny, cet espace forme un intermédiaire entre sacré et profane, entre moines et habitants (1).

Cluny, un bourg à l’image de son prestigieux monastère, troisième chapitre de la série : À la rencontre des moines de Cluny

Le chantier de la Maior Ecclesia attire, dès la fin du XIe siècle, de nombreux artisans. Leur empreinte, palpable dans la production architecturale et manuscrite du monastère, est aussi visible dans les rues, peuplées de maisons aux façades décorées de claires-voies (2). Sur les 200 édifices érigés entres le XIe et le XIVe siècle, une cinquantaine présente encore une partie, voire la totalité, de leur décor sculpté !

Les plus remarquables d’entre elles se distinguent par leur premier étage riche en arcatures surmontées de linteaux (3) et reposant sur des colonnettes aux chapiteaux sculptés de motifs végétaux, animaliers et parfois même anthropomorphes (4).

Lorsque l’on observe le décor de ces maisons, on constate qu’il est très largement inspiré du répertoire architectural du monastère : multiplication des arcatures, présence de cannelures, frises géométriques, feuilles d’acanthe, animaux fantastiques…

On retrouve par exemple les deux célèbres dragons qui ornent la façade de la maison éponyme située 8 rue de la Barre dans l’un des chapiteaux de l’abbatiale Cluny III.

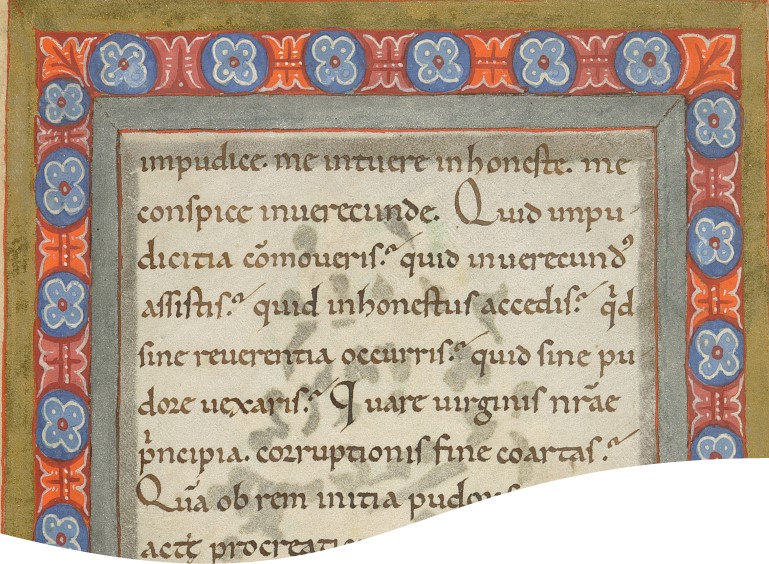

Sans oublier les motifs floraux, omniprésents… même dans les manuscrits !

Plus rares, des scènes bibliques sont aussi représentées : un linteau, autrefois située rue de la Belle Pierre, illustre une joute équestre mise en scène à côté de Samson chevauchant un lion (5). L’association de ces deux épisodes est caractéristique de la mentalité des moines clunisiens, incitant les hommes à se détourner de la violence pour devenir des chevaliers de la foi.

En arpentant les rues de la ville de Cluny, le visiteur perçoit encore aujourd’hui l’influence de ses moines. Les façades, décorées de motifs que l’on retrouve dans les églises contemporaines, prolongent l’âme du monastère jusque dans le cœur du bourg, qui devient lui aussi un espace sacré.

Laura Attardo

Chargée de mission scientifique - Clunypedia

Fédération Européenne des Sites Clunisiens

Doctorante à l'Université Paul-Valéry de Montpellier

Les moines de Cluny et l’image : un discours ecclésiologique à travers les manuscrits enluminés clunisiens (Xe-XIIIe siècle)

clunypedia@sitesclunisiens.org

Notes

(1) Le bourg désigne « une agglomération dont les activités essentielles sont extra-rurales, établie hors des villes et des cités préexistantes (les civitates), fréquemment autour d’un pôle sacré (un monastère le plus souvent) ou d’un pôle militaire (le château) ». Nous empruntons cette définition à D. Méhu, Paix et communautés…, p. 195-230, §17 [en ligne].

(2) Une claire-voie est un ouvrage architectural dont les « éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour » (Dictionnaire de l’Académie française).

(3) Linteau : « Traverse horizontale reposant sur deux points d’appui au-dessus d’une ouverture, d’une baie, pour soutenir la maçonnerie » (Dict. Académie fr.).

(4) Anthropomorphe : « Dont la forme rappelle celle de l’homme » (Dict. Académie fr.).

(5) L’épisode de Samson est relaté dans le Livre des Juges, chapitre 14. Alors que Samson descendait dans les vignes de Timna, il est attaqué par un lion qu’il tua à mains nues grâce au soutien de l’Esprit divin.

Illustrations

Fig. 1 : Façade d’une maison romane (XIIe s.). Cluny, 14 rue d’Avril. © Laura Attardo.

Fig. 2 : Façade de la maison des Dragons. Dessin de Verdier, Monuments historiques, plan 4589.

Fig. 3 : Encadrement floral. Parme, Bibliothèque Palatine, ms. 1650, f. 16v (« Ildefonse de Parme ») (fin XIe s.). © Laura Attardo.

Fig. 4 : Chapiteau (Cluny III) de pilastre décoré d'entrelacs de feuilles d'acanthe et de quatre animaux fantastiques (XIIe s.). © Cluny, musée d'Art et d'Archéologie.

Fig. 5 : Linteau de la belle pierre : reliefs du combat de chevaliers et de Samson et le lion. Cluny, Musée d'Art et d'Archéologie. © Cees van Halderen.

Bibliographie indicative

MEHU D., Paix et communautés autour de l’abbaye de Cluny (Xe – XVe siècle), Lyon, 2019 [en ligne].

GARRIGOU P., SALVEQUE J. -D. et MAURICE-CHABARD B., « La sculpture civile clunisoise », in GARRIGOU P., GRANDCHAMP M. J., Gwyn M. J. [et al.] (dir.), La ville de Cluny et ses maisons, Paris, 1997, p. 190-205.

STRATFORD N., « Contribution à l'histoire de la sculpture des maisons romanes de Cluny », in Bulletin Monumental, 153-3 (1995), p. 221-242.